Sur quoi repose la souveraineté d’un Etat ?

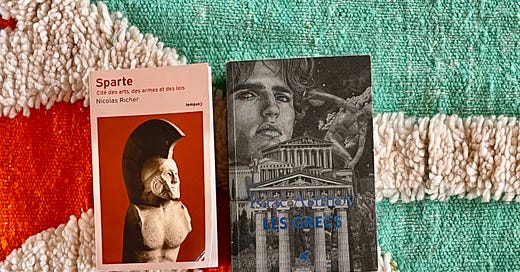

Lorsque nous pensons à la Grèce antique, c’est l’image d’Athènes qui nous vient à l’esprit. Cette image est ensoleillée, démocratique, créative. A côté d’elle, Sparte nous paraît bien sombre, autoritaire et rigide. Isaac Asimov, dont chacun des écrits sur la Grèce transpire la détestation de la cité lacédemonienne, a même écrit que Sparte n’a « rien apporté à tout ce qui rend la vie digne d’être vécue1 ». Sparte, Cité des arts, des armes et des lois, de l’historien Nicolas Richer, nous présente, au-delà de ces clichés, l’identité singulière de Sparte, les ressorts de son projet politique, et les leçons qu’elle peut encore nous enseigner. Voyons ça de plus près.

L’écho des Thermopyles

La Grèce a eu un impact disproportionné sur l’histoire du monde. Et Sparte sur celle de la Grèce. Dès le VIème siècle av. JC, Sparte était la puissance dominante du Péloponnèse, et exerçait une influence significative au-delà. En 479, aux Thermopyles, le sacrifice de Leonidas et de ses 300 hoplites, en créant les conditions d’une victoire finale des cités grecques contre la Perse, a cimenté le prestige moral et le rayonnement politique de Sparte, et a contribué à la naissance d’un “sentiment national” grec, si anachronique que soit ce terme. Et puis, cet épisode exemplifie si parfaitement l’idéal homérique du héros grec qui meurt jeune, mais dont le nom résonne dans l’éternité, qu’on peut difficilement penser, comme le fait Asimov, que le miracle grec s’est produit non pas avec, mais malgré l’existence de Sparte.

Après la victoire contre les Perses s’est ouvert un âge d’or pour la Grèce. Mais si le «Siècle de Périclès» fait référence au pic de l’influence intellectuelle et artistique d’Athènes, c’est bien Sparte qui en fut la puissance politique et militaire dominante.

Des ressources anémiques

Quels ressources Sparte a-t-elle pu mobiliser pour affirmer sa souveraineté?

Certainement pas son territoire ni sa position géographique. Coincé entre deux chaînes de montagne du Péloponnèse, le territoire de Sparte n’a jamais dépassé la taille de deux départements français et ne se situait pas au carrefour des grandes routes commerciales de la Mer Egée et de l’Hellespont. En outre, Sparte n’a jamais été une puissance navale.

Sparte ne pouvait pas non plus compter sur la richesse de son sous-sol. Contrairement à Athènes, qui est devenue riche grâce aux mines d’argent du Laurion, Sparte avait tout juste assez de fer pour fabriquer ses propres armes.

Sa démographie n’était pas non plus un atout. Sparte a pendant toute son existence lutté contre son « oliganthropie » - sa pénurie en hommes. L’évident complexe de supériorité des spartiates2 ne les a pas aidés à dynamiser leur natalité en s’ouvrant à des populations venues de l’extérieur. Les citoyens spartiates en âge de combattre n’ont jamais représenté plus de 10 000 individus, soit l’infime minorité d’une population largement composée d’hilotes, dont le statut s’apparentait aux serfs de notre Moyen-âge3.

Son déficit en ressources géographiques, naturelles et humaines a conduit Sparte à mener, loin des clichés militaristes qu’on lui associe traditionnellement, une politique d’expansion raisonnée et pragmatique, reposant sur des alliances, et sur l’envoi parcimonieux de « conseillers militaires » auprès de ses alliés.

Avec si peu de ressources, sur quoi reposait la souveraineté de Sparte ? Quel modèle de société peut donc bien produire des hommes capables de tenir leur rang sans sourciller face à un ennemi 200 fois plus nombreux? D’où venait cette estime de soi si élevée que Sparte est la seule cité du monde antique à ne jamais avoir élevé de remparts?

La fabrique du courage

Le secret de Sparte, c’est peut-être que, privée de ressources extérieures, elle a tout misé sur l’intransigeance de son projet politique. Et ce projet, ce fut celui de créer une cité dont la défense serait assurée par tous les citoyens, et rien que par les citoyens.

Si on ne naît pas spartiate, on peut le devenir en grandissant dans une société bâtie sur quelques fondations singulières et inébranlables. Pour ma part, et à la lecture du livre de Richer, j’en vois six:

Une constitution stable, aux origines mythiques : La constitution de Sparte aurait été écrite par Lycurgue, un père fondateur légendaire qui aurait vécu entre le IXème et le VIIème siècle, et dont l’existence même n’a jamais été prouvée. Lycurgue serait l’auteur d’un texte d’inspiration oraculaire, la Grande Rhetra, qui a établi une fois pour toutes les règles de fonctionnement d’une société stable et disciplinée, et ce en réponse à un état de chaos et de violence antérieurs4 . A date, le record de longévité de la Grande Rhetra n’a pas été battu (et au rythme actuel, elle ne risque pas de l’être par celle des Etats-Unis);

Un système politique participatif : La Grande Rhetra a fait de Sparte une oligarchie qui devait néanmoins rendre des comptes au peuple. Car, malgré la présence à sa tête de deux rois, la constitution spartiate incorporait bien des éléments démocratiques. Une assemblée de citoyens représentée par cinq éphores - élus sur une base annuelle et sans possibilité de renouvellement – prenait, aux côtés d’un Conseil de 28 Anciens, les décisions les plus importantes de la cité, comme celle de partir ou non à la guerre. Sparte était sans ambiguïté commandée par des chefs, mais le corps social avait bien voix au chapitre ;

Une armée de metier - Les citoyens de Sparte avaient l’interdiction d’exercer une autre occupation que celle des armes, pour laquelle ils suivaient une formation stricte dès l’enfance. La production des moyens de subsistance était assurée par les hilotes, et les échanges commerciaux étaient gérés par des périèques, des hommes libres mais sans droit de cité, regroupés dans des communautés urbaines placées sous la protection de Sparte. Les spartiates avaient donc une seule activité dans la vie : la guerre et la préparation de celle-ci ;

Un primat du collectif sur l’individuel - Les spartiates vivaient en communauté (largement masculines) dont les membres, avant 30 ans, ne passaient que peu de temps avec leur famille. La propriété et les ressources étaient partagées, ce qui pouvait contribuer à gommer les écarts de richesse entre individus et donner une apparence d’égalité à la société spartiate. Les syssities - repas en commun rassemblant 15 à 30 citoyens d’âge différents - sont restés une des institutions les plus emblématiques de Sparte;

Un système éducatif centré sur l’endurcissement du caractère : les jeunes spartiates étaient soumis à l’agogé, un parcours éducatif strict et basé sur (i) un éloignement de la famille dès sept ans, (ii) des exercices physiques permanents et (iii) une alimentation légèrement en deçà du seul de satiété. La fin du cycle éducatif était marquée par la cryptie, un rite de passage singulièrement choquant : l’adolescent devait vivre pendant un an caché dans la nature et y survivre en volant, et tuant si nécessaire. Comme si seule l’expérience de la solitude la plus brutale pouvait faire éprouver l’importance vitale du collectif ;

La Peur érigée en interdit religieux: la religiosité de Sparte n’était pas plus affirmée que dans les autres cités. Mais elle y a pris une forme particulière, avec un système de croyances reposant sur la réification / déification des états de l’âme. Ainsi Phobos – la peur - était la divinité la plus redoutée, celle à éviter à tout prix. Pour tenir Phobos à distance, toute reddition était interdite, et infamante - Les Spartiates se sont rendus à l’ennemi une seule fois dans leur histoire, et cet épisode est resté dans les chroniques comme une tache indélébile sur leur honneur.

Dans un sens, Sparte est donc fidèle à son image d’Epinal, car tout ceci est, en effet, bien sombre, autoritaire et rigide. Et laisse peu de place à la joie et la fantaisie - Sparte n’a d’ailleurs porté aucun intérêt, pendant le plus clair de son histoire, aux arts et aux sciences. Mais cette “culture d’entreprise” musclée a aussi contribué à forger des citoyens d’une trempe exceptionnelle et au sens civique indéracinable.

“Sparte brille comme un éclair dans des ténèbres immenses”. Sans aller aussi loin que Robespierre, on ne peut pas écarter d’un revers de main le projet spartiate comme le fait Isaac Asimov, quand il déclare, lapidaire : « Sparte n’a rien à offrir au monde qu’un détestable militarisme ».

Les sociétés européennes du XXIème siècle - si sécularisées, nombrilistes, ramollies par des décennies de confort et désunies face à la montée des périls - gagneraient à se pencher sur l’héritage de Sparte, si laconique soit-il.

À piocher dans quelques-uns de ces principes fondateurs - en les adaptant à notre époque - pour développer leur propre fabrique du courage.

Et à se rappeler que, si la Grèce que nous aimons - Athènes - a pu exister, c’est sans doute parce que celle qu’il est si facile de mépriser - Sparte - était là pour « faire le job » et projeter suffisamment de puissance pour tenir les ennemis à l’écart. Athènes et Sparte forment les deux faces d’une même pièce. Après tout, Apollon, divinité tutélaire de toute la Grèce, n’était-il pas connu pour manier indifféremment, et de manière également experte, l’arc et la lyre?

Epilogue - l’héritière

Après cet âge d’or, qu’est-il advenu de Sparte? A partir du milieu du IVème siècle, elle s’est mise peu à peu en retrait de l’Histoire. L’oliganthropie, ce mal indissociable de son élitisme, a fini par prendre le dessus, comme le montre l’évolution estimée des citoyens en âge de combattre :

A force de rester un club trop fermé, Sparte a fini par s’évaporer, et, à la fin du IVème siècle, le combat cessa faute de combattants.5

Mais toute les belles histoires ont un épilogue.

Sparte a trouvé une postérité et une caisse de résonance inattendues. En 195 av JC, une Sparte diminuée mais encore vaillante s’est retrouvée prise dans un conflit mineur, seule face à une coalition de cités grecques, alliées à une nouvelle puissance venue d’au-delà des mers. Sparte connut la défaite, et ce fut là son dernier fait d’armes.

Qui était cette nouvelle puissance venue d’au-delà des mers qui a défait Sparte?

Comme Sparte, elle ne partait de rien.

Comme Sparte, elle était d’abord tournée vers l’art de la guerre. Elle croyait dans la discipline, le droit et la rigueur administrative. Son intérêt pour les arts et la philosophie est venu bien plus tard.

Comme Sparte, elle était animée par une vertu civique presque surhumaine et si bien décrite par Corneille dans l’une de ses pièces.

Mais, contrairement à Sparte, cette nouvelle puissance a fini par créer un vaste empire qui a transformé le monde, et dont l’héritage se fait encore sentir tous les jours, à chacun de nos coins de rue et dans toutes nos lois. Dans toute l’Europe, le monde méditerranéen et le continent américain. Nous lui devons presque tout. Cette nouvelle puissance a transformé le monde en faisant ce que Sparte n’a jamais voulu entreprendre: s’ouvrir à des talents extérieurs à sa région d’origine. Son plus grand empereur venait d’Espagne, et son dernier grand général a vaincu Attila, aux champs catalauniques, non pas a la tête de ses légions, mais d’une coalition de tribus barbares.

En 195 av. JC, Sparte a été défaite par sa véritable héritière. Celle qui, quoi qu’en veuille Asimov, lui ressemblait le plus. En 195, et comme un passage de témoins, «Rome remplaçait Sparte ».

Isaac Asimov dans Les Grecs, aux Editions Belles Lettres

Les spartiates étaient persuadés de descendre d’Héraclès. La réalité historique, c’est plutôt que les spartiates sont les descendants directs des envahisseurs doriens, et que le reste de la population (hilotes et périèques) leur préexistait et ont été soumis.

A noter que le recours à l’esclavage, judicieusement reproché à Sparte, ne constituait en rien une singularité dans le monde antique et la « démocratie athénienne » a elle aussi prospéré sur le labeur silencieux d’une majorité captive.

J’aurais pu ici faire une longue digression sur la fascination de Robespierre et ses pairs pour Lycurgue

Spartes a notamment tourné le dos à Philippe de Macédoine et son fils Alexandre le Grand, en ne prenant pas part à leurs conquêtes. Philippe a laissé Sparte tranquille, lorsque irrité contre elle et après l’avoir menacé en disant “Si j’entre en Laconie, je raserai Sparte”, les éphores ont simplement répondu “Si!”. Sparte était située dans la région de Laconie, et étaient connue pour la manière très concise - laconique - qu’avaient les habitants de s’exprimer. On en a la meilleure preuve ici.

Sanae Kusaka, Freelance Writer & Prompt Engineer

When one thinks of Sparta, the image of a strict military state often comes to mind. However, this article focuses on community spirit and educational approaches, offering insights that resonate with today’s society. Far from being a mere cautionary tale, it provides a profound perspective worthy of rereading—and I was deeply impressed.

Absolument! la défaite de Leuctres en 371 a eu un impact historique bien plus important que la défaite de Gythium, qui vient bien après l'âge d'or, et qui a plus valeur de symbole / de passage de témoin.